冊子“SCInote”

当企画の担当者が総力を挙げて制作した冊子、“SCInote”。下記のような構成で、対談と、当企画についての理解を深めてくれる内容になっています。

- 「特別対談企画」

- 「巻頭言」押井守監督

- 「話者の紹介」

- 「櫻井圭記」

- 「瀬名秀明」

- 「対談テーマの紹介」

- 「対談テーマ関連資料集」

- 「主催者の紹介」

- 「立花ゼミの紹介」立花隆先生

- 「“INNOCENCEに見る近未来科学”企画の紹介」

以下に、サンプルとして「不気味の谷」の解説を掲載してあります。小冊子は、現在東京堂書店さまに置いていただいてありますので、全文をお読みになりたい方は、書店にご来店いただくか、電話でお問い合わせの上、郵送してもらってください。

なお、「ホントに小冊子が店頭に並んでるの?」ということで、企画担当者が東京堂書店に行ってきました。神保町は、噂に聞いたとおり、古本の特徴的ないい匂いがする街でした。突撃リポートと題して、店頭に小冊子が並んでいる様子をお伝えします。

おかげさまで、当冊子は完売しました。現在、digitalmuseum/電網博物館(当企画主催者のWebサイト)で同内容のPDFファイルを無償公開していますので、ぜひご覧ください。

SCInote配布サイト(digitalmuseum/電網博物館内)

森政弘「不気味の谷」

「不気味の谷」

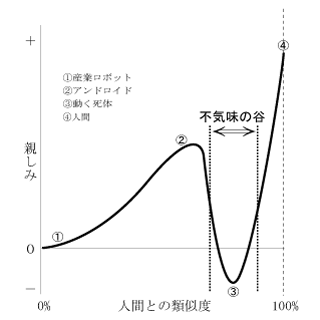

不気味の谷の図

人がロボットや人ならざるものを見るときに抱く感情(違和感の度合い)を縦軸にとり、対象がどれだけ人に似ているかを横軸にとってグラフにする。そのとき、ある程度人間に似た姿のロボットと人間と見分けがつかなくなるロボットとの間に現れる「谷」(大きく親近感が落ち込む部分)のことを「不気味の谷」と呼ぶ。

ロボットの姿が機械から人間に近づくにつれより親近感がわくようになるが、それはある時点で突然強い嫌悪感に変わる。そして、人間と見分けがつかなくなると再び親近感に転じるのである。これは1970年に、東工大名誉教授の森政弘が提唱したもので、「不気味の谷」の原因は、人形が人間に近づけば近づくほど些細な違いが気になり、不自然に感じるから、あるいはそれが死体や神経病を思わせるからとも言われている。

「不気味の谷」という言葉は、人間が人形をより精巧に人間に似せようとする過程において生まれた言葉である。映画『イノセンス』のなかでは、「…人形の不気味さがどこから来るのかといえば、それは人形が人間の雛形であり、つまり人間自身に他ならないからだ。人間が簡単な仕掛けと物質に還元されてしまうのではないかという恐怖。つまり、人間という現象は、本来虚無に属しているのではないかという恐怖…」という台詞がある。

人形が人間に近づくことで、人間としての存在があやふやになってしまうのだろうか。なぜ人間はそれほどまでにして自分の姿に似せたものをつくろうとするのだろうか。この問いは、劇中において繰り返し問われている。

「人の形、それも人間の理想形を模して作る必要があったのか。人間はなぜこうまでして自分の似姿をつくりたがるのかしらね。…(中略)…子供は常に人間という規範から外れてきた。つまり確立した自我を持ち、自らの意思に従って行動するものを人間と呼ぶなら、では人間の前段階としてカオスの中に生きる子供とは何者なのか。明らかに中身が人間とは異なるが、人間の形はしている。女の子が子育てごっこに使う人形は実際の赤ん坊の代理や練習台ではない。女の子は決して育児の練習をしているのではなく、むしろ人形遊びと実際の育児が似たようなものなのかもしれない。つまり、子育ては人造人間をつくるという古来の夢を、一番手っ取り早く実現する方法だったのかもしれない。」

「人間はその姿や動きの優美さ、いや存在においても人形にかなわない。人間の認識能力の不完全さはその現実の不完全さをもたらし、その種の完全さは、意識を持たないか、無限の意識を持つか──つまり人形あるいは神においてしか実現しない。」

――映画『イノセンス』より

人間は人形に、自分にはない完全さ、あるいは神を求めているのかも知れない。

森政弘 Mori Masahiro, 1927〜

三重県生まれ。1950年名古屋大学工学部電気学科を卒業後、自動制御の研究をはじめ、ロボット工学の分野で活躍。1970年からは「自在研究」に取り組んでいる。

準備中