| SCI(サイ) | > | 第1回 自然科学研究機構シンポジウム 見えてきた! 宇宙の謎。生命の謎。脳の謎。 |

> | シンポジウム準備ページ > 講演内容の要約 > 永山先生の講演内容 |

永山先生の講演内容

ページ先頭へ↑ |

永山 國昭 生理学研究所教授 |

なぜ位相差法か?

蛋白質の労働現場をイメージングする

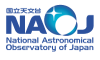

現在医学・生物学では、いろいろな種類のイメージング手法が用いられています。生物は、非常に小さい分子レベルから細胞、組織、大きな個体へと到る階層性があり、それぞれのレベルに対応するイメージング手法が必要となります。これまでのイメージング手法で特に細胞以下の研究に用いられた手法を並べると、図1のような2次元マップが描けると思います。

図1

横軸に階層性(空間スケール)、縦軸にin vivo性(タンパク質の労働現場をどれだけ"生"状態で見られるか)をとりますと、X線回折はタンパク質の労働現場から一番遠く、光学顕微鏡はタンパク質の労働現場での働きを見られるイメージング法ということがわかります。電子顕微鏡は、空間スケールとして非常に広い範囲をカバーしていますが、手法が労働現場から遠いので、近年研究者から敬遠されはじめました。従って今これをどれだけ現場に近づけられるかという点が問題になります。

光学顕微鏡における4つの像観察法

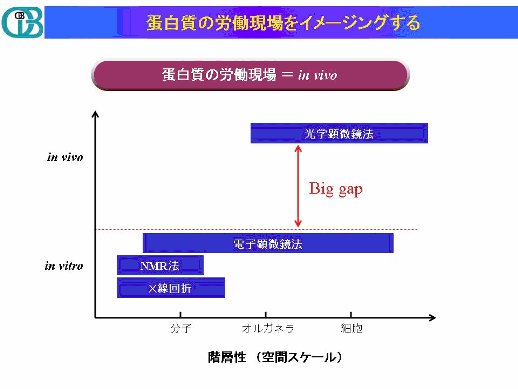

位相差顕微鏡が開発されたのは、光学顕微鏡の400年近い歴史の中でごく最近のことです。第二次世界大戦から戦後にかけて、位相差顕微鏡と微分干渉顕微鏡の2つが開発されました。一般的に細胞は透明ですので、染色しなければ顕微鏡で見えません。しかし1930年代から40年代にかけ透明なものを見る位相差顕微鏡が発明され、それによって生物学は飛躍的に進歩しました。現在の生物学教科書に載っている多くの知識、たとえば非常に動きのある細胞分裂などは位相差光顕で得られたものです。

図2

図2の左の画像は、同じ細胞を異なる4つの光学顕微鏡で見たもので、同じ対象でも方法により、これだけ像コントラストが違うのです。細胞は一般に透明なので位相差法でないと観えません。位相差法が発明されるまで長い長い染色法の歴史があります。

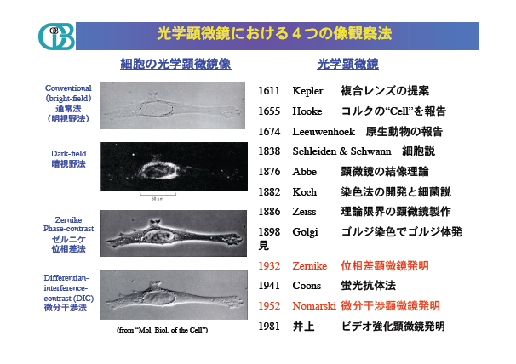

電子顕微鏡における2つの像観察法

一方、電子顕微鏡は分解能が高いので何でも見えると考えがちですが、通常の方法では、やはり生物試料は見えません。図3に示す筋肉を構成するタンパク質の電顕像はすべて染色された対象を使っています。一般に生物や有機物は、光に対しても電子に対しても、ほとんど透明です。これを専門用語で位相物体といいますが、これらの物質は光が通過したとき、光の強度を変えず、光の位相のみを変えます(図3)。従って過去60年の間生物電顕は生体物質そのものでなくそのまわりの重金属のよろい(染色)を観察してきました。

図3

生体物質自体を"生"で見たい、無染色で見たい、すなわち、できるだけ労度現場に近いところで見たいとなると、従来の方法では不可能ですので、わたしたちは1999年以来光顕の歴史にならい、位相差電子顕微鏡の開発に取り組んできました(邦文文献(1)〜(4)、英文総説(6))。

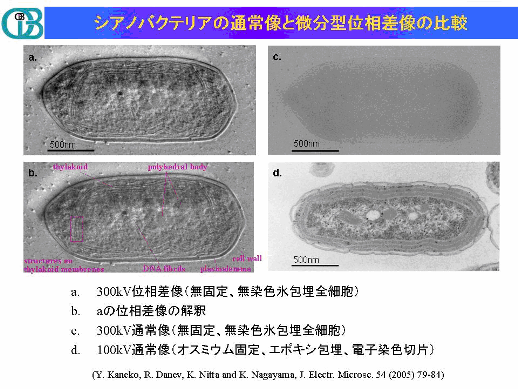

シアノバクテリアの通常像と微分型位相差像の比較

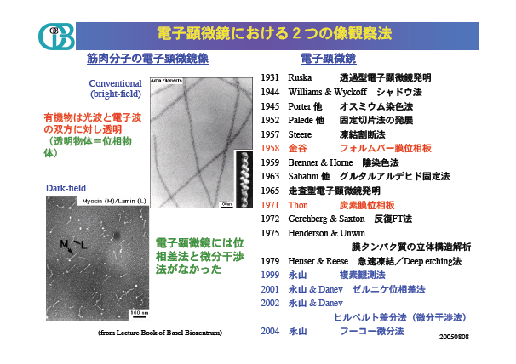

図4に最近の研究成果の一例としてシアノバクテリア(藍藻=葉緑素を含む原始的な植物)の電顕画像を示します(英文文献(4))。

図4

旧来の電子顕微鏡法(d)では、まずオスミウム固定、脱水、エポキシ包埋の後、切片にしてから電子染色しますので、試料の調整に平均3〜4日かかります。その上、脱水、固定、染色等の厳しい試料調達過程で、試料のナノメートルスケールの構造が保たれるわけがなく、かなり変性があります。したがって、こういう試料については、分解能10nm以下のナノ世界について議論はできませんでした。

ちなみに切片を切らずに、シアノバクテリア全細胞を無染色のままただ凍らせただけで電子顕微鏡で観てみます。すると(c)のように何も見えません。図2の光顕の場合と同じで、通常法では生物そのものは見えないのです。従って生物電顕では長年かけて染色技術を開発してきたわけです。図3に示すように生物電子顕微鏡の歴史も染色法、試料調整法の歴史です。

この問題を解決するには光顕と同じように位相差法を導入すればよい。しかしなかなかうまくいかなかった。位相板の帯電問題(冬の衣服のパチパチ電気)が立ちはだかったのです。後述するようにこの問題が解決され、私たちは真の位相差電子顕微鏡を手にしました。その結果が(a)です。無染色でかつ氷の中に閉じ込めただけ(氷包埋)ですから、シアノバクテリアの細胞構造が、ほとんどそのままの状態(in vivo性)に保たれています(図4のa、b)。これが現在の我々の到達点です。

ページ先頭へ↑

| SCI(サイ) | > | 第1回 自然科学研究機構シンポジウム 見えてきた! 宇宙の謎。生命の謎。脳の謎。 |

> | シンポジウム準備ページ > 講演内容の要約 > 永山先生の講演内容 |