| SCI(サイ) | > | 第1回 自然科学研究機構シンポジウム 見えてきた! 宇宙の謎。生命の謎。脳の謎。 |

> | シンポジウム準備ページ > 講演内容の要約 > 永山先生の講演内容 |

永山先生の講演内容

ページ先頭へ↑ |

永山 國昭 生理学研究所教授 |

位相差電顕の応用

位相差電顕実現への困難

電子顕微鏡の発明が1930年代で、わたしたちが位相差法を確立したのが2000年ですから、その間70年近い時間が経っています。位相差法の試みは1940年代に始まりましたが、表舞台には出ませんでした。生物電子顕微鏡でこれまで中心的に研究されてきたのは染色法(電子顕微鏡のコントラストを染色によって出す)に関しての研究でした。すなわち位相差電顕の開発は発表できないような状況で終わっていたのです。

一番決定的な困難は、電子顕微鏡自体が持っている電子の性質から生じます。すなわち、位相板は、導電性を持たせるため(帯電防止のため)炭素膜でできていますが、そこに少しでも絶縁性のゴミがつくと、必ず静電気が起きてしまうのです。静電気が起きると、帯電した部分を中心に一種のレンズ作用が起こり、位相板上に細かいレンズがたくさんあるような状況になってしまいます。そうなると像が完全に乱れてしまい、正しい画像が得られなくなります。そのような位相板の帯電問題が、70年間ずっと解決できなくて、今日まできてしまいました。

我々も数年前からこの問題に取り組み始め、ようやく解決することができました。ただし、その解決法は、帯電の原因となるゴミを取り除く方法ではありません。実は我々も5年の間、半導体クリーニングをしたり、エッチングをしたり、真空にしたり、紫外線を当てたり、あらゆる手段を講じてゴミを取ろうと試みましたが、2004年の初めに、ゴミは位相板の作成法上「絶対に」取れないことがわかりました。位相板作成では高々20〜60nmの炭素膜を蒸着基板から剥離し、絞りの上へ載せる極めてデリケートなプロセスがあります。しかし、このプロセスを用いる限り、最終的に基板自体から転写される帯電ゴミはなくならないことがわかりました。そのときに、位相差法の開発をやめるかどうかという瀬戸際に立たされたわけですが、偶然にも、ゴミがあっても大丈夫だという方法に気がつきました。

それは、マイケル・ファラデーが200年前に発明した原理(ファラデーケージ)を使うことでした。すなわち電磁シールドがあればよいと。電磁シールドで静電気を閉じ込めてしまえばその影響は電顕像に現れません。非常に激しく帯電するような絶縁物も電気的にシールドできれば、存在しないのと同じです。位相板は炭素膜でできていますが、最終工程でその位相板全体をもう一度薄い炭素膜でラッピングするのです(永山特許:特願2004-351902)。このナノ電磁シールドによって長年望まれていた無帯電位相板が完成しました。その原理に気づいた時には、すでに研究を始めてから5年経っていましたが、70年かかってもできなかったことを5年でできたわけなので、決して長い5年ではなかったと思っています。

図7には位相差電顕を用いた研究課題のいくつかを列挙しています。私が開発した位相差顕微鏡はまだ究極ではなく、最後の開発要素を解決しないと図7のすべての課題が解決できるというわけにはいかないのですが、順調なものについて報告します。

図7

特に高い分解能は要求されないけれども、非常に高いコントラストが要求されて、そのことによって新しいフィールドが開ける研究課題2、3、4について解説します。

蛋白質分子の立体構造解析

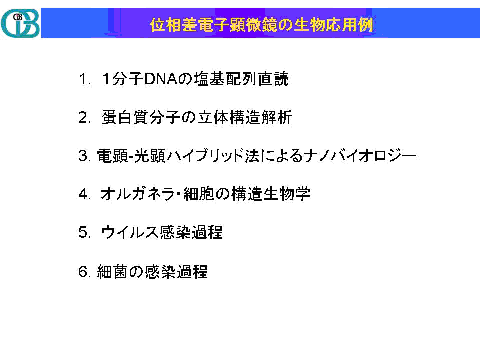

図8には巨大蛋白質の1つシャペロニンGroELの電顕像を示しました。

図8

左の画像は、通常方で精一杯頑張ってコントラストをつけたものですが、それでも、この程度しか見えません。右の画像のように、ゼルニケ位相差法によって位相板を入れると、同じものが非常に高いコントラストで見えてきて、蛋白質の細い内部構造までわかります。そのことを利用して蛋白質の立体構造解析ができます。この方法(single particle analysis)自体は50年近い伝統があり、元来はウイルスの立体構造研究から出発しました。しかし当時はやはり染色したウイルスの電顕像解析であり、外側の重金属のよろいの形を研究していました。

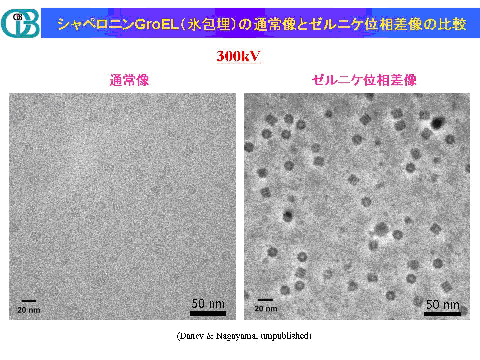

無染色で得たGroELの分子像は全くの"生"構造を表しています。この分子像約3000個を集めると、その中には色々な方向を向いた分子があり、それらの情報を結合すると立体像が起こせます。しかも内部の構造までわかるのです。結果を17Å分解能の立体像として図9に示しました。こうした立体像を蛋白質試料さえあれば1ヶ月で描き出すことができるのです。

図9

ページ先頭へ↑

| SCI(サイ) | > | 第1回 自然科学研究機構シンポジウム 見えてきた! 宇宙の謎。生命の謎。脳の謎。 |

> | シンポジウム準備ページ > 講演内容の要約 > 永山先生の講演内容 |